प्रोटोजोआ में जनन विधि

protojoa mein janan vidhi

नमस्कार प्रिय मित्रों,

आज के इस लेख में हम आपको बताने जा रहे है प्रोटोजोआ की जनन विधिया क्या है ? प्रोटोजोआ की जनन विधिया को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे-

प्रोटोजोआ में जनन (Reproduction in Protozoa)

(I) अलैंगिक जनन (Asexual reproduction)

1. द्वि खण्डन (Binary fission)-

प्रोटोजोआ में यह सबसे सरल प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें एक जनक प्राणी के शरीर का लगभग दो समान भागों अथवा संतति प्राणियों में विभाजन होता है। यह विभाजन केवल दो भागों में टूटना (fragmentation) नहीं है बल्कि समसूत्री विभाजन (mitosis) की जटिल प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होता है। समसूत्रण या माइटोसिस में केन्द्रीय विभाजन अर्थात् कैरिओकाइनेसिस (Karyokine sis) के पश्चात् कोशिका द्रव्य का विभाजन अथवा साइटोकाइनेसिस (cytokinesis) होताव है। विभाजन का तल विभिन्न प्रोटोजोआ में भिन्न-भिन्न हो सकता है। जैसे पैरामीशियम में यह अनुप्रस्थ (transverse), यूग्लीना में अनुदैर्ध्य (longitudinal), सिरेशियम में तिर्यक (oblique), एवं अमीबा में किसी भी दिशा में हो सकता है। श्रीनाथ वन वीक सीरीज द्वि-खण्डन के फलस्वरूप बनने वाले संतति जीवों में जनक प्राणी के प्रायः सभी अगक विद्यमान होते हैं। विभाजन के समय कुछ अंगकों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी विभाजन होता है, जबकि अन्य अंगकों, जैसे मुख-उपकरण, कशाभ और संकुंचनशील रिक्तिकाओं का किसी एक संतति में नए सिरे से निर्माण होता है। कवचधारी सार्कोडिना प्राणियों जैसे यूग्लाइका (Euglypha) और आर्सेला (Arcella) में कवच के छिद्र से उनके शरीर शरीर का कुछ जीवद्रव्य बाहर निकल आता है जो एक नया कवच का स्त्रवन कर लेता है। इसके बाद यह दोहरे कवच का जीव दो में विभाजित हो जाता है। सिलिएट प्राणियों, जैसे पैरामीशियम में खण्डन विभाजन में गुरुकेन्द्रक (macro-nucleus) का असम सूत्रण (amitotic) विभाजन होता है जबकि लघुकेन्द्रक (micronucleus) का समसूत्रण होता है। कुछ प्रोटोजोआ जैसे कॉल्पोडा (Colpoda) एवं टाइलिना (Tillina) का विभाजन पुटीभूत अवस्था में होता है।

2. प्लेज्मोटोमी (Plasmotomy)

यह एक विशिष्ट प्रकार का द्विखण्डन है जिसमें एक बहुकेनद्रकी प्रोटोजोआ दो अथवा अधिक आकार में छोटे बहुकेन्द्रकीय संतति प्राणियों में विभक्त होता है। प्लैज्मोटोमी द्वारा विभाजन पेलोमिक्सा (Pelomyxa), ओपैलाइना (Opalina) इत्यादि में पाया जाता है। -

3. मुकुलन (Budding)

अपने सरलतम रूप में मुकुलन के अन्तर्गत अनियमित खण्डन द्वारा जनन के शरीर से एक मुकुल (bud) के रूप में छोटा संतति प्राणी बन जाता है। अलग होने के पश्चात् यह वृद्धि करके पूर्ण वयस्क प्राणी बन जाता है। जब एक जनक प्राणी से केवल एक मुकुल बनती है, तो उसे एकदिष्ट (monotonic) कहते हैं, जैसे वोर्टिसेला (Vorticella) में इसके अलावा जब कई मुकुल बनती हैं तो उसे बहुमुकुलन (Multple budding) कहते है, जैसे एकीलोटा (Ephelota) में।

4. बहुखण्डन (Multiple fission)

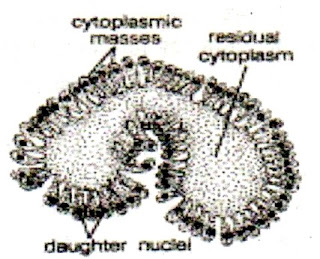

बहुखण्डन अथवा बीजाणुजनन (sporula tion) में केन्द्रकीय विभाजन के तुरन्त बाद कोशिकाद्रव्य का विभाजन न होकर विभाजन के तरन्तु बाद कोशिकाद्रव्य का विभाजन न होकर केन्द्रक बार-बार द्विखण्डन द्वारा विभाजित होता है, जैसे प्लाज्मोडियम (Plasmodium) में अथवा एक ही समय बहुविभाजन द्वारा विभाजित होता है। जैसे ऐग्रीगेटा (Agreata) में और इस प्रकार जनक का शरीर बहु केन्द्र कीय बन जाता है। इसके पश्चात कोशिकाद्रव्य उतने ही भागों में बँट जाता है जितनी सन्तति केन्द्रक होती हैं। सन्तति केन्द्रक प्रायः परिधि । पर व्यवस्थित हो जाती हैं और प्रत्येक कोशिकाद्रव्य । के एक भाग द्वारा घिर जाती है। इस प्रकार जनक की का शरीर केन्द्रकों की संख्या के बराबर सन्ततियो में विभाजित हो जाता है। जनक कोशिका में जो daughter nudel कोशिकाद्रव्य अवशेष रह जाता है, बाद में नष्ट हो जाता है। सन्ततियों की संख्या विभिन्न अथवा उसी जाति में बहुत भिन्न होती है, और कभी-कभी हजारों में होती है।

फोरेमिनीफेरा, रेडियोलेरिया, स्पोरोजोआ तथा कुछ मैस्टिगोकोरा में बहुखण्डन सामान्य रूप से पाया जाता है। जीवन वृत्त में विशेष समयानुसार घटित होने पर इसे सामान्य रूप से भिन्न-भिन्न नाम दे दिए जाते हैं।

(a) शाइजोगोनी (Schizogony)

अलैंगिक वृत्त के अन्तर्गत होने वाले बहुखण्डन में जनक में असंख्य संतति केन्द्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात् जनक में कोशिकाद्रव्यी मुकुल बन जाती है। प्रत्येक मुकुल के अन्दर एक संतति केन्द्रक होता है। ये मुकुल जनक से पृथक होकर प्रत्येक एक पूरा प्राणी बन जाता है।

5. प्लाज्मोगैमी (Plasmogamy)

कुछ राइजोपोडा तथा माइसैटोजोआ में दो या दो से अधिक, जन्तु अपने कोशिकाद्रव्य से परस्पर संगलित होकर एक संयुक्त संरचना बनाते हैं, जिसमें केन्द्रक पृथक रहते हैं। बाद में जन्तुक बिना किसी परिवर्तन के अलग हो जाते हैं। यह क्रिया जो न लैंगिक (non-sexual) होती है और न सिनगैमी होती है कोशिका द्रव्य-लयन या प्लाज्मोगैमी (plasmogamy) कहलाती है। कभी-कभी यह एक बड़े शिकार के पाचन के उद्देश्य से भी होती है।

(II) लैंगिक जनन (Sexual reproduction)

प्रोटोजोआ में लैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा सम्पन्न होता है। (i) सिनगैमी (Syngamy) या दो लैंगिक कोशिकाओं का संगलन और (ii) संयुग्मन (conjugation) या दो प्रोटोजोआ का केन्द्रकीय विनिमय सहित पारस्परिक अस्थाई सम्पर्क।

1. सिनेगेमी (Syngamy)

दो लेंगिक कोशिकाओ अथवा युग्मनज (gametes) का पूर्ण तथा स्थायी संगलन (fusion) जिसके परिणामस्वरूप एक युग्मनज या जाइगोट केन्द्रक सिनकैरिओन (synkaryon) कहलाता है। संगलित युग्मकों द्वारा प्रदर्शित विभेदों पर आधारित सिनगैमी निम्नलिखित प्रकार की होती है

(a) होलोगैमी (Hologamy)

इसके अन्तर्गत दो वयस्क प्रोटोजोआ जन्तुक युग्मक न बनाकर स्वयं युग्मकों की भाँति व्यवहार करते हैं और संगलित होकर जाइगोट बनाते हैं। होलोगैमी कुछ सार्कोडाइना और मैस्टिगोकोरा में पाई जाती है जैसे कोपरोमोनास (Copromonas) में।

(b) आइसोगैमी (Isogamy)

जब दो युग्मकों का आकार और परिमाण समान होता है लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता होती है, तब उन्हें समयुग्मक (isogametes) और उनके मिलन को आइसोगैमी कहते हैं। समयुग्मक सामान्यतया बहुखण्डन (Elphidium) में, ग्रिगैरीनिआ जैसे मोनोसिस्टिम (Monocystis) में और काइटोमोनैडिडा जैसे क्लैमाइडोमोनास (Chlamydomonas) में पाई जाती हैं।

(c) एनिसोगैमी (Anisogamy)

जब दो युग्मित युग्मक आकार, परिमाण एवं व्यवहार में भिन्न होते हैं, वे असमयुग्मक (anisogametes) कहलाते हैं और इस प्रकार के असमान युग्मकों का संगलन असमयुग्मन (anisogamy) कहलाता है। प्रायः लघुयुग्मक, जिन्हें नर युग्मक या माइक्रोगैमीट (microgametes) कहते है, छोटे, गतिशील, और सक्रिय होते है। दीर्घयुग्मक जिन्हें मादा युग्मक या मैक्रोगैमीट (macrogametes) कहते हैं, बड़े किन्तु गतिहीन एवं निष्क्रिय होते हैं। एनिसोगैमी प्रकार का लैंगिक जनन स्पोरोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम (Plasmodium) तथा फाइटामोनेडिडा जैसे वॉल्वॉक्स (Volvox) में बहुत प्रचलित हैं।

(d) स्वक्युग्मन या ऑटोगैमी (Autogamy)

एक ही जनक कोशिका से उत्पन्न युग्मकों के संगलन को स्वक्युग्मन अथवा ऑटोगैमी कहते हैं, जैसा कि ऐक्टिनोफ्रिस (Actinophrys) और ऐक्टिनोस्फीरियम (Actinosphaerium) में होता है। ऐक्टिनोफ्रिस में लैंगिक जनन के समय कूटपादाभ सिमट जाते है और उसके शरीर पर एक पुटी बन जाती है। इसके बाद उसमें असमसूत्री (meiotic) विभाजन द्वारा दो संतति केन्द्रक बनते हैं, जिनमें प्रत्येक में गुण सूत्रों की आधी संख्या होती है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कुछ समय पश्चात् दोनों संतति केन्द्रक गैमीट केन्द्रकों की भाँति संगलित होकर एक युग्मनज केन्द्रक (zygote nucleus) बनाते हैं।

2. संयुग्मन या उभय मिलन (Conjugation or amphimixis)

इनमें दो प्राणी या संयुग्मक (Conjugants) अपने-अपने मुख तलों या मुख-गुहिका भागों से परस्पर अस्थाई रूप से जुड़ जाते हैं। सक्टोरिया और होलोट्रिक सिलिएट प्राणियों का यह एक विशेष लक्षण हैं।

दोनों प्राणियों के सम्पर्क स्थल पर जीवद्रव्य का संगलन होता है। दोनों के गुरुकेन्द्रक टूटकर विलुप्त हो जाते हैं। लघु-केन्द्रकों में असमसूत्री (meiotic) विभाजन होता हैं। दोनों संयुग्मकों में इस प्रकार बने लघुकेन्द्रकों में से एक-एक को छोड़कर शेष सब हासित होकर विलुप्त हो जाते हैं। शेष बचे लघु केन्द्रक में फिर से एक विभाजन होता है और प्रत्येक से दो गैमीट लघुकेन्द्रक बन जाते हैं। इन दोनों गैमीट लघुकेन्द्रकों में से एक पुलिंग पूर्वकेन्द्रक (male pronucleus) और दूसरा मादा पूर्वकेन्द्रक (female pro nucleus) कहलाता है। दोनों संयुग्मकों के नर पूर्वकेन्द्रक संगलित जीवद्रव्य से होकर एक से दूसरे में चले जाते है। इसके बाद प्रत्येक संयुग्मक में नर और मादा पूर्वकेन्द्रक परस्पर संगलित होकर एक युग्मनज केन्द्रक (2ygote nucleus) बनाते हैं। तत्पश्चात् दोनों प्राणी पृथक हो जाते हैं। अब इन्हें पूर्वसंयुग्मक (exconjugate) कहते हैं। प्रत्येक संयुग्मक केन्द्रक एवं कोशिका द्रव्य में आगे विभाजन होते हैं और प्रत्येक से चार संतति प्राणी बन जाते हैं।

संयुग्मन बेतरतीब नहीं होता, बल्कि एक उच्च स्तर के विशिष्टीकरण को दर्शाता है। सोनेबोर्न के अनुसार अनेक पैरामीशियम की प्रत्येक जाति में सहजातियाँ (syngens) होती हैं, और प्रत्येक सहजाति में दो संगम-प्रकार (mating types) होते हैं। संयुग्मन उसी सहजाति के केवल विरोधी संगम-प्रकारों के बीच हो सकता है। संपूर्ण रूप से घटित होने पर संयुग्मन एक नए जीवनवृत्त अथवा पुनर्युवननता (rejuvenescence) को जन्म देता है। संयुग्मन को सबसे बड़ा प्रभाव दोनों संयुग्मकों के पैतृक गुणों में परस्पर विनिमय है जिससे प्रत्येक की पैतृक संरचना का नवीनीकरण हो जाता है। पैरामीरियम में संयुग्मन का विस्तृत विवरण पहले किया जा चुका हैं।

(III) अनिषेकजनन (Parthenogenesis)

ऐक्अिनोफ्रिस (Actinophrys) में जो युग्मक पर-निषेचन में असफल रहते हैं, वे अनिषेकजनन द्वारा परिवर्धन (Chlamydomonas) तथा अन्य जातियों में होता है। पौलीटोमा (Polytoma) के सक्रिय युग्मक भी अनिषेकजनन द्वारा वृद्धि एवं विभाजन करते हैं।

(IV) पुनरुद्भवन (Regeneration)

अनेक प्रोटोजोआ अपने विनष्ट भागों का पुनउत्पादन कर सकते हैं, जैसा कि खण्डन या पुटीभवन की क्रियाओं में होता है। परजीवी प्रोटोजोआ में प्रायः पुनरुद्भवन की क्षमता थोड़ी होती है। इस क्रिया में केन्द्रक का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। केन्द्रकीय तथा कोशिकाद्रव्यी पदार्थों की अनुपातिक मात्रा तथा उनके टूटे भागों का आपेक्षित परिणाम पुनरुद्भवन की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

Tags:

Zoology