साइकॉन के लैंगिक जनन और परिवर्धन

साइकॉन में मिलने वाली कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य

Sexual reproduction and development of sycon

नमस्कार प्रिय मित्रों,

आज के इस लेख में हम आपको बताने जा रहे है साइकॉन के लैंगिक जनन और परिवर्धन एवं साइकॉन में मिलने वाली की कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य क्या है ? साइकॉन के लैंगिक जनन और परिवर्धन एवं साइकॉन में मिलने वाली की कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे-

प्रजनन (Reproduction)-

साइका

में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों

विधियों से

जनन होता है

1. अलैंगिक जनन (Asexual reproduction)-

अलैंगिक

जनन मुकुलन (bud

ding) द्वारा होता

है। स्पंज के

आधार संलग्न सिरे

के निकट से

एक उद्वर्ध (outgrowth)

की उत्पत्ति होती

है, जिससे एक

मुकुल (bud) का

निर्माण होता

है। इस मुकुल

के ऊपरी स्वतन्त्र

सिरे पर ऑस्कुलम

बन जाता है।

पूर्णरूपेण वृद्धि

की हुई मुकुल

या तो अपने

मातृ प्राणी के

साथ जुड़ी रहती

हैं या उससे

पृथक् होकर मुक्त

प्राणी बन

जाती है और

अपने आधार तल

से चिपक कर

एक नये स्पंज

का निर्माण करती

हैं।

2. लैंगिक जनन (Sexual reproduction)-

साइका

एक उभयलिंगी (monoe

cious) स्पंज है परन्तु

स्त्रीपूर्वता (Protogyny) के

कारण इसमें केवल

पर-निषेचन ही

होता है। इसमें

विशिष्ट जननांगों

का अभाव होता

है। नर जनन

कोशिकाएँ, शुक्राणु (sperms)

और मादा जनन कोशिकाएँ,

अण्डाणु (ova),

मीजेन्काइम में

होते हैं। इनका

विकास अविभेदित अमीबोसाइट

से होता है,

जिन्हें आद्य

कोशिकाएँ (archaeocytes)

कहते हैं और

को एकनोसाइट्स से

भी होता है।

(a) शुक्राणुजनन (Spermatogenesis)

एक

शुक्राणु मातृ

कोशिका या

स्पर्मेटोगोनियम (spermatogonium)

को एक वर्धित

(enlarged) आद्यकोशिका (ar

chaeocyte) भी कहते हैं।

परन्तु गेटेनबाई

(Gatenby) ने स्पर्मेटोगोनियम

को एक रूपान्तरित

कोएनोसाइट बताते

हुए कहा कि

कोएनोसाइट का

सम्पूर्ण कशाभित

प्रकोष्ठ एक

शुक्राणु में

परिवर्तित हो

जाता है। स्पर्मेटोगोनियम

बनने के बाद

शीघ्र एक या

अधिक चपटी आवरण

कोशिकाओं (cover

cells) द्वारा आवरित

हो जाती है

और इस प्रकार

स्पर्मेटोसिस्ट (spermatocyst)

की रचना होती

है। आवरण कोशिकाएँ

मातृ कोशिका के

विभाजन द्वारा

या अन्य अमीबोसाइटस

से बनती हैं।

स्पर्मेटोगोनियम में

दो या तीन

विभाजन होते

हैं, जिससे स्पर्मटोसाइट्स

बनते हैं और उनसे

शुक्राणु (spermatozoa)

बनते हैं। एक

परिपक्व शुक्राणु

में एक स्पष्ट

गोल सिर और

एक तरंगशील पूँछ

होती है। पूँछ

की कशाघातीगतियों

(lashing movements) द्वारा

ही शुक्राणु जल

में तैरकर अन्य

स्पंजों के

अन्दर पहुँचते हैं।

|

(b) अण्डाणुजनन (Oogenesis)-

अण्ड

मातृ कोशिका या

अंडक (oocyte) की

उत्पत्ति एक

बड़े केन्द्रक युक्त

आर्कियोसाइट से

होती है। कभी-कभी

इसका निर्माण एक

ऐसे कोएनोसाइट के

परिवर्तित होने

से होता है,

जिसमें भोजन

की कुछ मात्रा

संचित होती है,

कशाभ नष्ट हो

जाता है और

वह मीसैन्काइम में

पहुँच जाती है।

अंडक अमीबोसाइट के

समान गति करता

है और अन्य

कोशिकाओं, जैसे अमीबोसाइट्स

या विशेष प्रकार

की नर्स कोशिकाओं

(nurse cells) या पोष

कोशिकाओं (trophocytes)

को खाकर वृद्धि

करता है। दोनों

परिपक्वन विभाजनों

के पश्चात् अंडक

से अण्डाणु बन

जाता है। यह

स्पंज की अरीय नाल

की भित्ति में

स्थापित होकर

किसी दूसरे स्पंज

से आए शुक्राणु

द्वारा निषेचित

होने के लिए

तैयार हो जाता

हैं।

(c) निषेचन (Fertilization)-

साइका

में आन्तरिक पर-निषेचन

(cross fertili zation) होता

है। अण्डाणुओं (ova)

का निषेचन मीसेनकाइम

में ही होता

है। एक स्पंज

के शुक्राणु किसी

दूसरे स्पंज के

अन्दर जल की

धारा के साथ

प्रवेश करते

हैं और अण्डाणुओं

का निषेचन वहीं

होता है। निषेचन

की प्रक्रिया बड़ी

महत्वपूर्ण है

और सम्भवतः सभी

स्पंजों में

पाई जाती है।

इस प्रक्रिया में

शुक्राणु पहले

परिपक्व अण्डाणु

की बगल की

कोएनोसाइट में

प्रवेश करता

है। इसकी पुच्छ

समाप्त हो

जाती है और

फूले हुए सिर

के चारों ओर

एक सम्पुट (capsule)

बन जाता है।

कोएनोसाइटभी अपना

कॉलर और कशाभी

छोड़कर अमीबाभ

हो जाती है।

अब इसे वाहक

कोशिका (carrier

cell) या नर्स कोशिका

(nurse cell) कहते हैं।

अण्डाणु की

बाहरी सतह पर

सम्पर्क के

स्थान पर अन्तर्वलन

बन जाता है

जिससे वाहक कोशिका

को एक शंकु

जैसे गर्त में

ग्रहण कर लिया

जाता है। सम्पुट

जिसमें शुक्राणु

का सिर है

अण्डाणु के

अन्दर प्रवेश कर

जाता है। गैटेनबाई

(Gatenby) तथा अन्यों

के अनुसार वाहक

कोशिका भी

अण्डाणु के

साथ संगलित हो

जाती हैं। परन्तु

ड्यूबोस्क (Duboscq)

एवं ट्यूजेट (Tuzet)

के अनुसार अण्डाणु

में शुक्राणु के

सिर और अण्डाणु

के संगलन के

फलस्वरूप युग्मनज

(zygote) बन जाता

है।

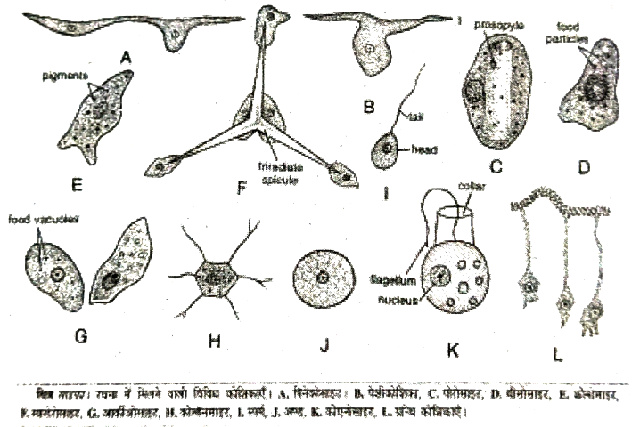

साइकॉन में मिलने वाली कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य

कोशिकीय संगठन या औतिकी (Cellular Organization or Histology)

साइका

की संरचना में

दो प्रकार के

कोशिकीय स्तर-पिनेकोडर्म

(pinacoderm) और कोऐनोडर्म

(choanoderm) होते हैं।

इन दोनों स्तरों

के बीच एक

अकोशिकीय पर्त

मीसेन्काइम (mesenchyme)

या सीसोहाइल (mesohyl)

होती है। दोनों

स्तरों में

से बाहर का

पिनेकोडर्म स्तर

बाहरी माध्यम एवं

मेसेनकाइम के

बीच पारस्परिक सम्बन्ध

पर नियन्त्रण रखता

है, जबकि दूसरा

स्तर मुख्यकर पोषण

क्रिया को

नियन्त्रिण करता

है। ऐस्कोनॉइड स्पंज

वास्तविक रूप

में द्विजनस्तरीय (diploblastic)

प्राणी नहीं

होते हैं, क्योंकि

इनकी दोनों कोशिकीय

(diploblastic) प्राणी हनीं

होते है, क्योंकि

इनकी दोनों कोशिकीय

पर्ते यूमैटाजोआ प्राणियों

की एक्टोडर्म तथा एण्डोडर्म

के समान कार्य

नहीं करती हैं।

1. पिनेकोडर्म (Pinacoderm)-

यह

निम्नलिखित भागों

से मिलकर बनी

होती है-

(i)

एक्सोपिनेकोडर्म (exopinacoderm)

या चर्मीय उपकला

(dermal epithe lium) जो

औस्टिया और

ऑस्कुलम को

छोड़कर सम्पूर्ण

शरीर की सतह

को ढके रहती

है, और

(ii)

एण्डोपिनेकोडर्म (endopinacoderm)

में अन्तर्वाही नालों

एवं स्पंज-गुहा

का उपचर्मीय अस्तर

सम्मिलित रहता

है। पिनेकोडर्म बड़ी,

चपटी बहुभुजीय कोशिकाओं

की बनी होती

है, जिन्हें पिनेकोसाइट

कहते हैं। इन

कोशिकाओं की

बनी होती है,

जिन्हें पिनेकोसाइट

कहते हैं। इन कोशिकाओं

के मध्य में

एक उभरा भाग

होता हैं, जिसमें

केन्द्रक होता

है। आस-पास

की कोशिकाओं के

किनारे परस्पर

चिपके रहते हैं।

पिनेकोसाइट संकुंचनशील

होती हैं और

स्पंज के शरीर

की सतह के

क्षेत्रकल को

बढ़ा और कम

कर सकती है।

अन्तर्वाही नालों

के अस्तर में

कछ पिनेकोसाइट कोशिकाएँ

नली आकार छिद्र

कोशिकाओं या

पोरोसाइट (porocytes)

में रूपान्तरित हो

जाती हैं, और

अन्तर्वाही नालों

को अरीय नालों

से जोड़ती हैं।

ये आन्तरिकोशिकी

(intracellular) मार्ग, आगामा

द्वार (prosopyles) कहलाते

हैं। छिद्र कोशिकायें

पतली भित्ति की

होती हैं और दोनों

सिरों पर खुली

हुई होती हैं।

इनमें केन्द्रक परिधीय

कोशिकाद्रव्य में

होता है। कुछ

वैज्ञानिकों के

अनुसार पोरोसाइट्स

केवल शिशु अवस्था

में ही होती

हैं और वयस्क

होने पर विलुप्त

हो जाती हैं

और उनके स्थान

पर रिक्त स्थान

बन जाते हैं,

जिन्हें अन्तरकोशिकी

(intercellular) आगामी द्वारा

कहते हैं। जो

अन्तरकोशिकी (intercellular)

आगामी द्वार कहते

हैं। जो पिनेकोसाइट

ऑस्कुलम, ऑस्टिया तथा

अपद्वारों के

चारों ओर होते

हैं, वे लम्बी,

संकुचनशील होती

हैं और पेशी

कोशिकाओं (myocytes)

की भाँति कार्य

करती हैं। ये

कोशिकाएँ इन

छिद्रों के

चारों ओर अवरोधनियों

का निर्माण करती

हैं, जो इन

छिद्रों के

बन्द होने और

खुलने की क्रिया

पर नियन्त्रण करते

हैं।

|

2.कोएनोडर्म (Choanoderm)-

जठरीय उपकला

का निर्माण कोएनोडर्म

की कशाभित कॉलर

कोशिकाओं या

कोएनोसाइट (Choanocytes)

द्वारा होता

है। (Gr. choane. funnel =

कीप + kytos, cell = कोशिका)।

ये कोशिकाएँ अण्डाकार

या गोलीय होती

हैं तथा एक

ढीले स्तर की

भाँति मीसेन्काइम पर

व्यवस्थित रहती

है। प्रत्येक कोशिका

के अन्दर एक

केन्द्रक, एक या

दो संकुचनशील धानियाँ,

खाद्य ६ नियाँ,

आरक्षित भोजन

ब्लेफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट

(rhizoplast) ओर एक

आधारी कण, केन्द्रककाय

(kinetosome) जिससे चाबुक

समान कशाभ का

उद्गम होता है,

पाये जाते हैं।

यह कशाभ आधार.

की ओर कड़ा

तथा शीर्ष की

ओर कोमल होता

है। इसके आधार

के चारों ओर

कोशिका द्रव्यी

झिल्ली का

एक पतला कॉलर

होता है।

इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी

द्वारा ज्ञात

हुआ है कि

कॉलर कोशिका में

माइटोकॉन्ड्रिया (mytochondria),

गॉल्जीकाय (Golgibodies),

अन्तः प्रदव्यी जालिका

(endoplasmic reticulum), राइबोसोम

(ribosomes), इत्यादि सभी

आन्तरकोशिकी अंगक

होते हैं। कॉलर

की रचना में

20 से 30

सूक्ष्म बिलाई

(microvilli) या स्पर्शक

(tentacles) होते हैं।

ये प्रवर्ध संकुचनशील

होते हैं और

प्रायः पार्श्व

संयोजकों द्वरा

परस्पर जुड़े

रहते हैं। कशाभ

रेशों का बना

होता है, जो

9 + 2 के प्रतिरूपों

में व्यवस्थित रहते

है।

3. मीसेन्काइम (Mesenchyme)-

पिनेकोडर्म

और कोएनोडर्म के

बीच दोनों को

जोड़ते हुए

मीसेन्काइम (mesenchyme)

(Gr, mestos, middle = मध्य +

enchyme, .. infusion = फंसा हुआ)

या मीसोहाइल (mesohyl)

की जिलेटनी परत

होती है। मीसोहाइल

में अकोशिकी कोलायडल

मीसोग्लिआ (mesoglea)

होता है जिसमें

कोलेजन प्रोटीन

के तंतु, कोटकाएँ

(शूक) तथा

विभिन्न कोशिकाएँ

धंसी रहती हैं।

ऐसा समझा जाता

है कि इसका

स्त्रवण पिनेकोडर्म

से होता है।

इसके अन्दर कई

प्रकार की

अमीबा तुल्य कोशिकाएं

होती हैं, जिन्हें

अमीबोसाइट (amoebocytes)

कहते हैं। ये

कोशिकाएँ आर्किओसाइट्स

के रूपान्तर हैं,

और बाह्य आस्तर

से चलकर आती

हैं तथा स्पंज

के जीवन के

लिए आवश्यक विविध

प्रकार के

कार्यों को

सम्पन्न करती

हैं। कुछ अमीबोसाइट्स

अग्रलिखित

(a) आर्कीओसाइट्स (Archaeocytes)-

ये

अविभेदित भ्रूणीय

कोशिकाएँ होती

हैं। इनके कूट

पादाभ कुण्ठित ओर

केन्द्रक बड़ा

होता है। केन्द्रक

में केन्द्रिका स्पष्ट

होती है। इनका

कार्य भोजन एवं उत्सर्जी

पदार्थों को

इधर-उधर ले

जाना होता है।

ये स्पंज की

आवश्यकतानुसार अन्य

प्रकार की

कोशिकाओं का

निर्माण कर

सकती है। इस

प्रकार की

कोशिकाएँ टोटीपोटेन्ट

(Totipotent) कही जाती

हैं। ये लिंग

कोशिकाओं अर्थात

अण्डाणुओं तथा

शुक्राणुओं (ova

and sperms) को भी बनाती

हैं और पनरुदभवन

(regeneration) की क्रिया

में एक महत्वपूर्ण

भाग लेती हैं।

(b) कोलेनसाइट्स (Collencytes)-

अधिकांश

अमीबोसाइट में

शाखान्वित कूट-पादाभ

होते हैं, जो

प्रायः परस्पर

जुड़कर एक

बहुकन्द्रका जालिका

(Anil network) का निर्माण

करते हैं। ये

योजी ऊतक काशकाएँ

या उलेख में (Collencytes)

कहलाते हैं।

(c) क्रोमोसाइट्स (Chromocytes)-

इन

कोशिकाओं में

वर्णक पाया जाता

है और इनके

कूट-पादाभ पालिरूपी

होते हैं।

(d) थीसोसाइट्स (Thesocytes)-

इनके

कूटपादभ पालिरूप

होते हैं और

इनमें संचित भोजन

भरा रहता है।

इस प्रकार ये

कोशिकाएँ सम्भरण

कोशिकाओं की

भाँति कार्य करती हैं।

(e) मायोसाइट्स (Myocytes)-

ये

ऑस्टिया, ऑस्कुलम तथा

अन्य छिद्रों के

चारों ओर पाई

जाने वाली तर्कुरूप

(fusiform) संकुंचनशील पेशी

कोशिकाएँ हैं।

ये इन छिद्रों

के परिणाम को

नियंत्रित रखने

के लिए अवरोधिनी

बनाती हैं।

(f) स्कलैरोब्लास्ट्स (Scleroblasts)-

ये

कंटिकाओं (spicules)

का निर्माण करती

हैं। निर्मित कटिकाओं

की प्रवृत्ति के

अनुसार इन्हें

कैल्कोब्लास्ट (calcoblasts),

सिलिकोब्लास्ट (silicoblasts)

और स्पंजिओब्लास्ट

(spongioblasts) कहते हैं।

(g) ग्रन्थिल कोशिकाएँ (Gland Cells)-

इनसे एक

प्रकार के

चिपकने वाले

पदार्थ का

स्त्रवण होता

है। ये शरीर

तल से एक लम्बी लड़ी

(strand) द्वारा जुड़ी

रहती हैं और

जन्तु को आधार

तल पर चिपकने

में सहायक होती

हैं।

(h) जनन कोशिकाएँ (Germ Cells)-

स्पंजों में अण्डाणु (ova) और शुक्राणु (sperms) आद्यकोशिकाओं का रूपान्तरित रूप होते हैं। परन्तु कुछ में से कोऐनोसाइट्स के रूपान्तरित रूप माने जाते हैं।